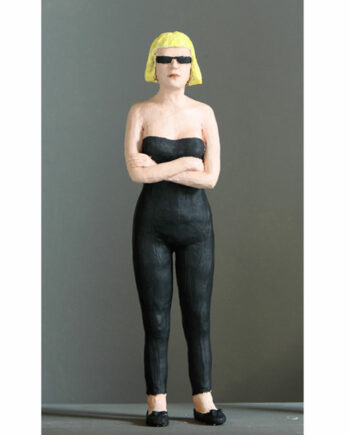

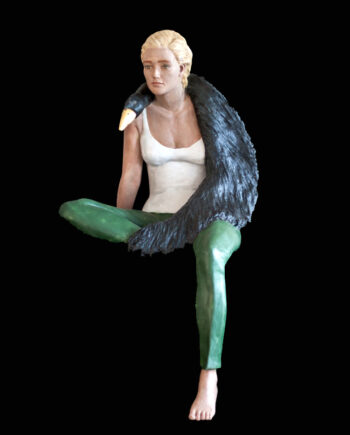

Václav Hejna – Klaviatur der Zauberformeln – 1956-1964

9.800,00 €

Künstler: Václav Hejna

Titel: Klaviatur der Zauberformeln

Entstehungsjahr: 1956 – 1964

Technik: Holz bemalt

Größe: 150,9 x 36,0 x 5,5 cm

Kennzeichnung: Klaviatura zaglinadel, V Hejna 56-64 (Adressetikett der Galerie Creuze, Paris)

Artikelnummer: 2021000247

1 vorrätig

zzgl. Versandkosten